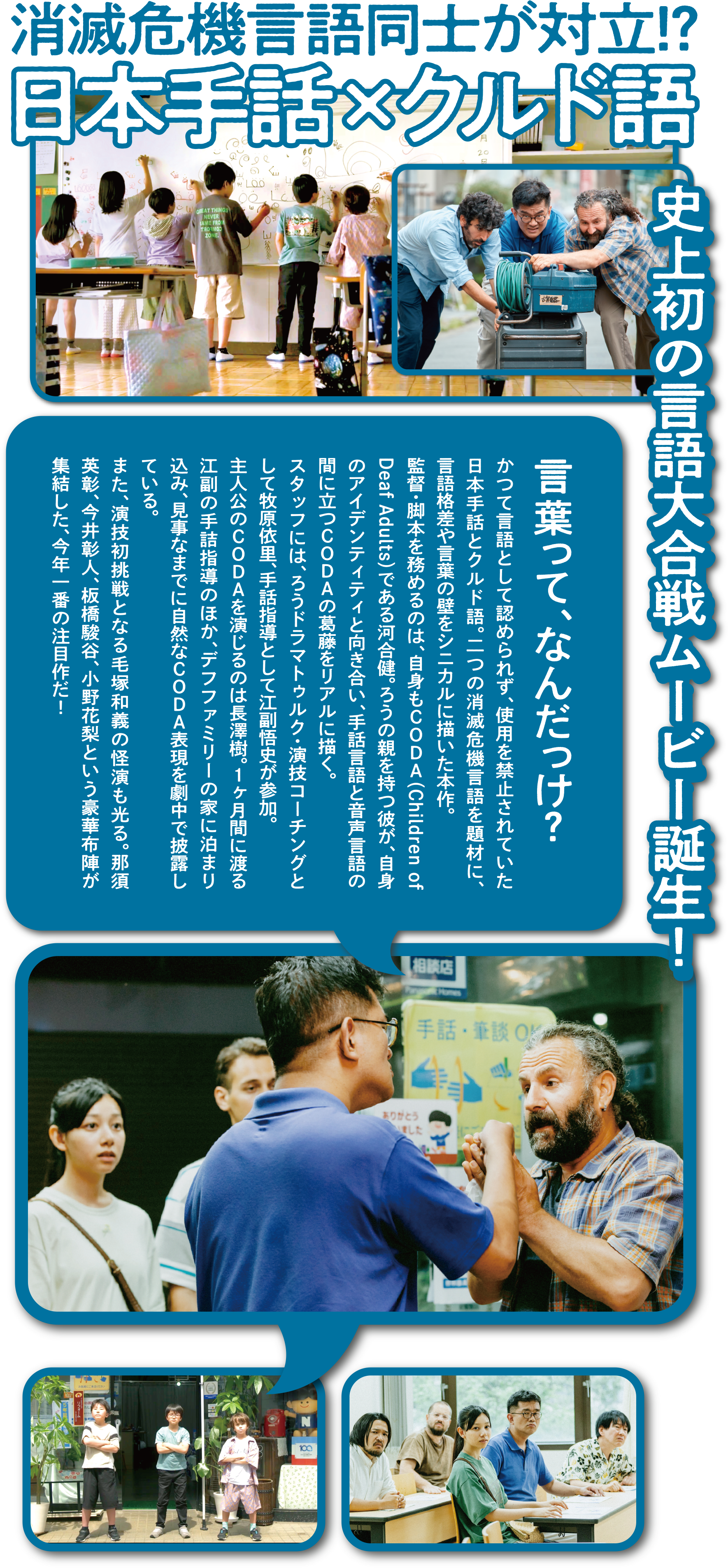

古賀夏海 役

プロフィール

2005年10月24日生まれ、静岡県出身。2020年、「『破壊の日」』(豊田利晃監督(20)にて銀幕デビュー。『愛のゆくえ』(24/宮嶋風花監督)で第34回日本映画批評家大賞新人女優賞を受賞。近年の映画出演作には『光を追いかけて』(21/成田洋一監督)、『ハウ』(22/犬童一心監督)、Netflix「ちひろさん」(23/今泉力哉監督)、『BISHU~世界でいちばん優しい服~』(24/西川達郎監督)、『カーリングの神様』(24/本木克英監督)などがある。

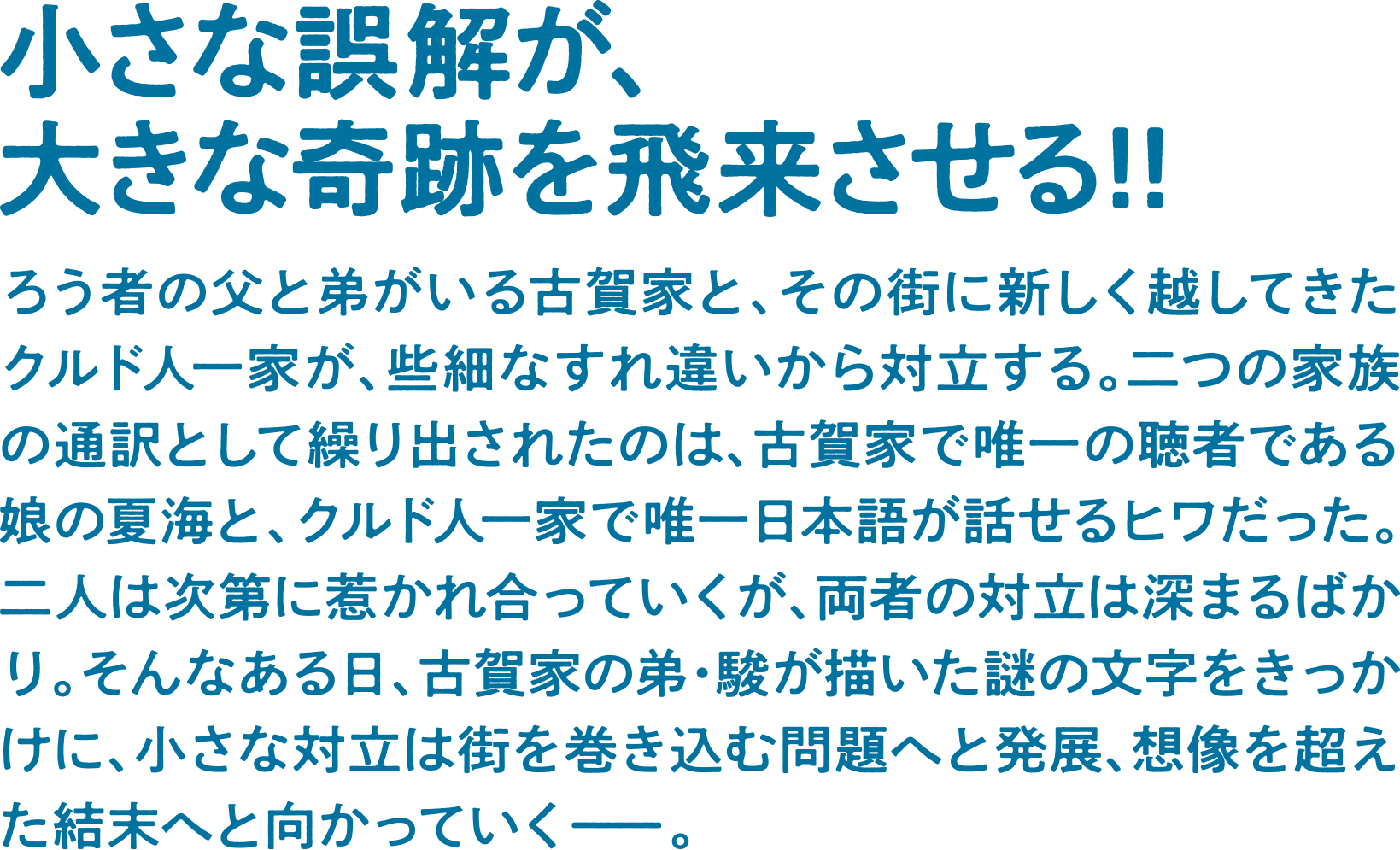

古賀和彦 役

プロフィール

1980年生まれ。千葉県松戸市出身。2006年に世界初のろうプロレス団体「闘聾門(とうろうもん)JAPAN」を立ち上げ、全国、世界を行脚する。2016年には西日暮里に「麺屋 義」をオープンし、2018年にはラーメン女子博2018に出展し、第一部でトップを獲得するなど人気を博し現在に至る。本作で演技挑戦となる。

江田 役

プロフィール

1967年3月山形生まれ。幼い頃から映画と演劇に興味を持ち、大学時代に青森の劇団、後に日本ろう者劇団で計15年間、舞台出演。日本ろう者劇団退団後は一人芝居、二人芝居を中心に全国各地、アメリカ、イギリスで上演。 1995 年、NHK手話ニュースキャスターに抜擢され、NHK Eテレ「手話ニュース 845」で毎週木曜日夜8時45分~9時に出演中。その他、全国各地で講演、一人芝居活動中。2023年12月NHKドラマ「デフ・ヴォイス 法廷の手話通訳士」に出演。『手話が愛の扉を開いた』(ノンフィクション 宙出版 1996年)『出会いの扉にありがとう』(写真エッセイ 新風社 2006 年)

竹田 役

プロフィール

1990年12月26日、群馬県出身。2009年日本ろう者劇団へ入団。米内山氏の指導の元、舞台「エレファントマン」(10) 初主演で俳優デビュー。映画『LI STENリッスン』(16/牧原依里・雫境共同監督)、KAAT短編映像作品『夢の男』(22)主演、『MY LIFE IN THE BUSH OF GHOSTS』(24/宮崎大祐監督)、『ぼくが生きてる、ふたつの世界』(24/呉美保監督)、日比野克彦総合監修 牧原依里構成・演出「黙るな 動け 呼吸しろ」(25)などに出演。

沖田 役

プロフィール

1984年7月1日生まれ、福島県出身。舞台、映像を中心に活動。近年の主な出演映画に『マイスモールランド』(22/川和田恵真監督)、『異動辞令は音楽隊!』(22/内田英治監督)、『笑いのカイブツ』(24/滝本憲吾監督)、『花まんま」(25/前田哲監督)など。また、舞台「オイディプスREXXX」ではラップの作詞・指導で第26回読売演劇大賞優秀スタッフ賞を受賞。

山際 役

プロフィール

1998年生まれ、東京都出身。2021年公開『プリテンダーズ』(熊坂出監督)で長編映画初主演。『ハケンアニメ!』(22/吉野耕平監督)で第46回日本アカデミー賞新人俳優賞を受賞。テレビドラマ初主演作「初恋、ざらり」(22/TX)が第50回放送文化基金賞ドラマ部門で優秀賞を受賞。近年の主な出演作に、『52ヘルツのクジラたち』(24/成島出監督)、『ミッシング』(24/𠮷田恵輔監督)、『片思い世界』(25/土井裕泰監督)、『長崎-閃光の影で-』(25/松本准平監督)、大河ドラマ「べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~」(25/NHK)、「私の知らない私」(25/YTV・NTV)、「小さい頃は、神様がいて」(25/CX)など。

ルファト 役

プロフィール

1977年生まれ。トルコ出身。トルコ在住時、演劇・映像会社「BKM」で脚本を学ぶ。習作時の作品が選出され、演劇デビューを果たす。2020年に来日し、解体業に従事する傍ら、本作にて映画初出演。現在、劇場用脚本の執筆中である。

ヒワ 役

プロフィール

2003年生まれ。トルコ出身。本作で映画初出演。2025年、舞台演劇ハロルド・ピンター作『ノーマンズランド』(オクシモロンシアタークラブ第1回公演)出演。趣味は映画鑑賞、山登り、散歩。現在はクロス・フラット(Cross Firat)名義で活動中。

監督

プロフィール

1989年生まれ、大阪出身。日本映画学校(現・日本映画大学)卒業後、助監督として瀧本智行、熊切和嘉、入江悠などの監督作品に携わる。また、その傍ら制作した自主映画『極私的ランナウェイ』(2012)がぴあフィルムフェスティバル2012、ゆうばり国際ファンタスティック映画祭2013に入選、『ひつじものがたり』(2015)がゆうばり国際ファンタスティック映画祭2016、ニッポンコネクション2016、カメラジャパン2016に出品される。『なんのちゃんの第二次世界大戦』(2020)で劇場公開デビューを果たす。ろうの親をもつCODAである。

ろうドラマトゥルク・演技コーチング

プロフィール

1986年生まれ。映画作家・演出家。一般社団法人日本ろう芸術協会代表。視覚と言語としての手話を軸に、身体感覚に根ざした視点から作品を制作。映像やパフォーマンスなど多様な形式を用いながら、作品を通じて現れる「現象」を可視化する装置としての表現に取り組んでいる。

クルド表現監修

プロフィール

1981年生まれ、トルコ出身。2006年、同国ディヤルバクルにあるディジュレ大学よりトルコ語・トルコ文学学士号および教育学修士号を取得。2009年より日本で暮らす。日本クルド文化協会・事務局長、東京外国語大学クルド語講師。

手話指導

プロフィール

日本ろう者劇団代表。手話狂言やろう者によるコメディ劇団「男組」メンバーとしても活躍。2010年3月までNHK『こども手話ウイークリー』のキャスターを務める。映画『獄に咲く花』で杉敏三郎役を演じる。3.11震災後にネット手話ニュース『DNN』を立ち上げる。2017年より日本ろう者劇団の劇団代表を務める傍ら俳優、講演、手話表現者(国際手話など)、手話弁士、キャスターなど幅広く活動中。

ろう俳優コーディネート

プロフィール

NPO法人シアター・アクセシビリティ・ネットワーク理事長。1994年より日本ろう者劇団にて俳優・制作として活動。2018年より東京大学先端科学技術研究センター当事者研究分野にてユーザーリサーチャー/特任研究員として文化芸術におけるアクセシビリティ社会実装の研究を行う。一般社団法人日本ろう芸術協会 理事。全日本ろうあ連盟教育文化担当委員。

映画の登場人物たちと同じように、日本語・日本手話・クルド語が入り乱れ、ああだこうだと言い合う現場でした。言葉の壁を乗り越えるというよりは言葉の壁を使って遊ぶような日々でした。

みんなが一つになるわけではなく、それぞれにしか分からないこと、譲れないものがあり、それらを受け入れながら進んだ結果、とんでもないものが撮れました。改めて、素敵なスタッフ・キャストに感謝しています。

また、本作では字幕も表現の一部です。いわゆる「バリアフリー」ではなく、「バリア」を活かしたオリジナルの字幕を作りました。それぞれの第一言語を持つ観客にしか見えないもの、感じ取れないものがあり、その“ズレ”や“抜け落ち”こそが、この映画の核になっています。

前の席や隣の席に座る異なる文化・言語を持つ観客の反応も含めて、楽しんでもらえたら嬉しいです。

本作では、初めて演技に挑戦するろう者や子どもたちを中心に、演技コーチングを担当しました。またドラマトゥルクとしても、河合監督と対話を重ねながら、作品の方向性を模索し、監督の意図を汲み取りながら並走してきました。

初めて脚本を読んだ際、冒頭のシーンをみて「これはすごいことになる」と直感したのを今でも鮮明に覚えています。河合監督ならではのユーモアあふれるアプローチで、これまで誰も正面から扱ってこなかった、いわば“タブー”とされてきたテーマに、ウィットに富んだ視点から果敢に挑んでいます。脚本を読んだ段階では理解しきれなかったラストシーンも、今では私がもっとも愛する場面のひとつとなりました。ここまで多言語を本質的に取り入れた映画作品は、かつてなかったのではないでしょうか。

実は、字幕の見せ方ひとつをとっても長い議論を重ねてきました。最終的にどのような形になったかは、ぜひ劇場でご覧いただけたらと思います。

この作品は、まさに“私たちがこの社会をどう生きているのか”を映し出すものです。映画界のみならず、ろうコミュニティにおいても語り継がれる一本になると確信しています。

言語をテーマにした作品で、クルド語が描かれると知った時、とても嬉しく思いました。在日クルド人二世の言語問題、また出身地によりトルコ語・アラビア語に分かれたクルド人のリアルな現状を切り取りつつ、映画ならではの驚くような展開が待ち受けています。深刻化する世界の分断や言語の壁を、シニカルにユーモラスに描いた素晴らしい作品です。ぜひ映画館で楽しんでください。

本作は、河合健監督の個人的な背景にある体験から着想を得ている。ろう者の両親を持つ監督にとって、「ろう者やCODAを題材とした映画を制作したい」という思いは、長きにわたり温められてきた構想であった。日本映画学校在学中からこの企画は検討されてきたが、自身の経験に近すぎる題材であったがゆえに、具体的な制作へと踏み出すことが困難であった。取材と企画の検討が続けられ、その期間は16年にも及んだ。その間、「言語」を核とするテーマ設定は一貫して保持されていた。

従来のろう者やCODAを扱った映画作品には、監督が感じていた違和感があった。それは、ろう者やCODAに対する世間の誤解や認識の誤りを常に感じていた監督は、障害の有無といった二項対立的な視点や、親子の関係に終始しがちな題材に対して、どうしたらもっとリアルで現実的な世界観を構築できるか?という課題を持っていた。そこで、本作の企画においては、これらの既存の枠組みを超克し、「言葉の壁」という普遍的なテーマを多角的に、そして深く掘り下げていくことが目指された。

脚本の構築は、当初監督単独で進められていたが、制作上の課題に直面し、共同脚本という形で複数の脚本家が参加することによって大きな転機を迎えた。この共同作業は、監督自身が客観視出来ていなかったCODAという存在とより深く向き合う時間を提供した。一種のセラピーのような時間だったと監督は話している。

初期の構想には、海外からの留学生が登場する設定があった。しかし、脚本が深まるにつれて、言語の壁というテーマに最も強く関連し、日本における言語的マイノリティという側面を持つ「クルド人家族」が物語の重要な要素として組み込まれていった。

本作の脚本は、単に「ろう者と聴者」という限定的な対立構造を描くものではない。社会に存在する多様な人々、聴者視点では掬いきれないろうコミュニティの中に潜む複雑な実情、外国から来た人々が日本で豊かに暮らしている現実など、画一的なイメージではない、個々の家族が織りなす多層的な物語が紡ぎ出された。この多角的な視座は、従来の映画では捉えきれなかった、より複雑で豊かな人間模様を映し出すことに繋がっている。

キャスティングにおいては、本作の根幹をなす「言語」というテーマの重要性から、ろう表現の持つ精緻さと難解さを理解する当事者の参加が不可欠であると判断された。プロの俳優が手話を完全に習得するには、時間的・技術的な限界があるという認識のもと、以下のような方針でキャスティングは進められた。

<夏海役(聴者のコーダ)>

主人公・夏海役の長澤樹は、実際にろう者の家庭にホームステイし、手話による生活を送ることを条件に選出された。音声言語を封じ、徹底的な手話の体得は、コーダとしてのリアリティを追求する挑戦的な試みだった。長澤の手話習得の速度は、手話指導者が驚嘆するほどであった。

<ろう者キャスト>

父親役を除くろう者キャストは、オーディションを通じて選出された。和彦のお友達役の那須英彰や今井彰人のようにプロの俳優として活動する者もいるが、ろう者の方々が持つ強いアイデンティティを尊重し、台本通りの演技に留まらず、その個性そのものを作品に投影することが重視された。

<父親・古賀和彦役>

父親役は、オーディションでは適役が見つからず、最終的に本作ろうドラマトゥルクの牧原依里さんの提案を頼りにラーメン店の店主を務める人物が抜擢されるという、異例の経緯を辿った。この人物は、映画のストーリーと近似するキャラクターを備えており、その境遇が役柄と深く共鳴することから、監督が直接交渉し、出演を懇願した。当初は多忙を理由に辞退されたが、監督の熱意が実を結び、出演が実現した。

<クルド人キャスト>

クルド人キャストの選出には、まず「ビザ」という現実的な問題が立ちはだかった。そこで、日本クルド文化協会であるワッカス・チョーラク氏に監修を依頼し、ビザの条件を満たし、かつ役柄に合致する人物の紹介を求めた。クルド人キャストとは、喫茶店などで面談を重ね、会話を通じて役柄を絞り込んでいった。クルド人キャストの中には、複数の言語を操る者もいたが、手話通訳とは異なる「要約」された通訳に起因する混乱が生じるなど、言語の壁がもたらす現場の課題も露呈した。

撮影現場は、監督自身が当初意図したロジカルな演出プランだけでは収まりきらない、予測不可能な様相を呈した。特に、ろう者・クルド人キャストそれぞれがが持つ強いアイデンティティは、監督に「自らの意図を優先するのではなく、キャスト個々のこだわりを全て受け入れる」という方針への転換を促した。結果的に、この柔軟な姿勢が現場に「カオス」をもたらし、それが作品に予期せぬ、しかしポジティブな影響を与えたと、監督は後に振り返る。

また、監督自身もろう者と直接コミュニケーションを取ろうとするあまり、無意識に通訳を介さずに話そうとしてしまうCODAの癖があった。これにより、(監督の)声が出なくなったり、通訳者が何を話しているか分からなくなったりするといった問題が頻発し、撮影期間中、監督は自身のコミュニケーションの癖と真摯に向き合うことになった。

クルド人キャストの撮影においては、スケジュールの調整が最大の課題だった。彼らは通常の仕事を持っているため、休日の確保や撮影期間の延長が必須となり、最終的には数日間の休みを追加で設けることになった。さらに、ヒワ役の俳優がトルコ語と日本語しか話せず、クルド語を習得しなければならないなど、様々な困難が複雑に絡み合った。

ロケ地の選定において、最も難航したのは主人公の家となる電器店だった。予算が限られる中、最低限の広さを確保し、かつ既存の電器店を借りるという制約があった。監督は関東全域の電器店を調査し、最終的に横浜の、ある電器店が快く撮影に協力してくれたことで、撮影は無事に実現した。現代において個人経営の電器店が少なくなる中、長期の撮影に協力してくれる場所を見つけるのは、まさに至難の業だった。

本作は、ろう者、クルド人、聴者という、異なる背景を持つ人々が、「言語の壁」という普遍的なテーマを通じて交流する物語です。映画館という空間で、観客がそれぞれが持つ異なる言語や文化の違いを感じながらも、共に映画体験を共有してもらうことを目的としてます。

かつての映画館は、観客が自由に感情を表現し、隣の席の人と会話を交わすような、活気に満ちた場所だったと思います。本作は、現代の静まり返った映画館とは異なる、そのような映画館本来の「原点」に立ち返るような体験を提供することを目指してます。ろう者と聴者が隣り合わせで笑い、語り合うような、映画館でしか味わえない楽しさを、ぜひご堪能いただきたいと願います。

これは、単なる「障害」を描くことに留まる作品ではない。「言葉」を通じて生まれる人間の多様性と、それを乗り越えようとする人々の営みを描いた作品です。映画館で、登場人物たちが直面する「言葉の壁」を、共に感じ、それぞれの視座から物語を心ゆくまでお楽しみください。